Comment éduque-t-on les enfants à Mayotte ? Les jeunes, aujourd’hui, reçoivent-ils l’éducation des parents, ou de l’Etat ? Sont-ils enfants de la rue ou enfants du juge ? Elèves de l’école coranique ou de l’école républicaine ? Apprennent-ils à se fier au droit coutumier ou à la loi nationale ?

Le sujet posé par Sophie Blanchy dévoile toute la complexité de l’éducation dans la société mahoraise, déchirée entre plusieurs modèles sociétaux, entre un passé qui s’étiole et un avenir à construire, le tout en tâchant de ne pas y laisser ses racines.

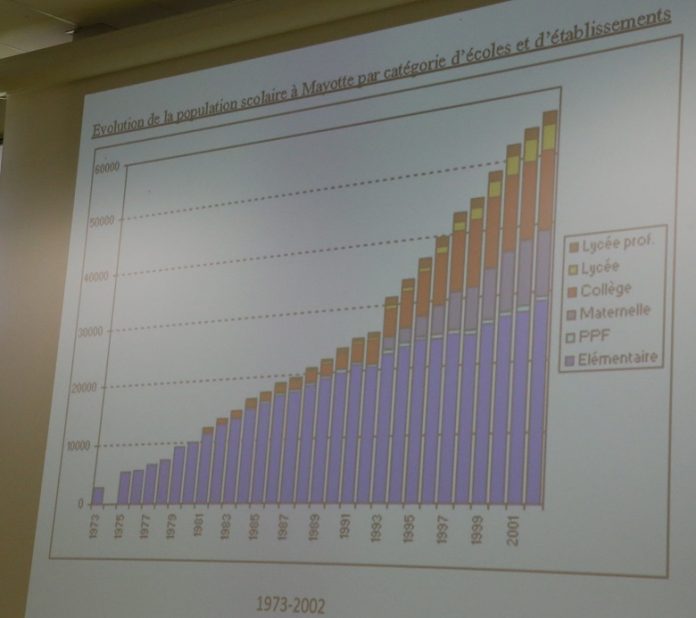

Ces racines, quelles sont-elles justement ? Celles d’un peuplement pluriel, composé au fil des siècles d’échanges commerciaux et de trafic d’esclaves, d’Afrique, de Madagascar et bien sur, des îles voisines. Malgré les tourments de l’histoire, se construit un modèle solide. Une société où la notion de “parent” ne se limite pas aux géniteurs mais à tout adulte qui élève l’enfant, et où l’école coranique est aussi le lieu d’apprentissage du savoir-vivre et de valeurs communautaires. Un modèle que les premières écoles françaises ne perturbent pas trop. Gérées par des missionnaires chrétiens, les habitants musulmans s’en désintéressent, soucieux de ne pas voir leurs enfants convertis par les colons. En 1898, plus de 50 ans après que Mayotte est devenue française, il n’y a sur l’île que 54 écoliers pour 12 000 habitants. En revanche au début du XXe siècle, une centaine d’écoles coraniques sont recensées. En 2004, ce sont 60 000 élèves qui allaient à l’école laïque, le plus souvent en plus de la madrasa.

Que s’est-il passé entre deux ? Le changement de mode de vie a chamboulé les habitudes.

Traditionnellement, la transmission des savoirs, faute d’être très orale, se faisait par imitation des adultes, et par les contes. Récités sous le ciel étoilé par les aînées, ils véhiculaient “plein d’idées sur la vie réelle, les relations familiales”. Mais l’arrivée de la télévision marque un changement brutal. Presque du jour au lendemain, “tout le monde était rivé devant l’Ecole des Fans”. Dans les années 1980, la première mission de Sophie Blanchy était de répertorier ces contes en voie de disparition. Un travail que d’autres poursuivent tant bien que mal de nos jours.

Plus récemment, une autre innovation a rejoint les foyers : la climatisation. “On vit davantage enfermé qu’avant” constate la chercheuse. Ce qui n’est pas sans conséquences sur l’éducation partagée, pluriparentale, qui prévalait jusqu’à il y a peu.

Pendant ce temps, l’Etat développe peu à peu l’école républicaine. Elémentaire, puis collège et lycées tout récemment, les écoles se multiplient, les inscrits aussi. Une bonne chose pour l’ouverture au monde des jeunes Mahorais, mais qui repousse alors le passage à l’âge adulte, prolonge l’adolescence, et casse les codes au sein des familles. Le banga du jeune garçon, véritable art de vivre dans les années 1980, se perd peu à peu.

L’école coranique, elle aussi, se modernise. L’apprentissage du Coran par cœur laisse de plus en plus place à un apprentissage de la langue arabe, analyse Sophie Blanchy.

Et puis il y a la justice française, qui condamne sans équivoque toute violence. Là encore, les vieilles habitudes en prennent un coup. Des parents se sentent démunis, privés du recours à la fessée. Le vocable populaire invente “l’enfant du juge”. L’actualité judiciaire le montre, aujourd’hui encore, Mayotte se cherche un modèle entre ces changements sociétaux profonds. École coranique ou école républicaine, enfant du village ou enfant du juge, enfant français, assuré de sa nationalité, ou enfant étranger, plus vulnérable sont autant de dualités, de conflits parfois, qui font de la jeunesse mahoraise le fruit d’une histoire unique.

“Les Mahorais sont formidables”

Présent dans l’amphithéâtre bondé du CUFR, l’ancien député Aboubacar se souvient ainsi du choc entre ses études de sciences, et leur perception dans le village. “Mon grand-père me disait que j’étais en train de me perdre, et de ne pas croire ce qu’on me disait à l’école”. De même “à l’époque, aucune fille à l’école ne portait le voile, il y avait le salouva et le kishali, c’est tout. Aussi, personne ne disait Asalam Aleykoum, c’était Kwézi, ou Jéjé pour les copains. Ces changements nous traversent mais ne sont pas linéaires” note l’ancien élu.

Malgré les difficultés que tout cela pose, Sophie Blanchy voit à travers son étude le constat que “les Mahorais sont formidables”. Qu’il s’agisse des femmes qui se sont appropriés “le permis et la voiture, notamment pour amener les enfants à l’école” ou les jeunes “qui se saisissent de la vie qui leur est offerte” et étudient toujours plus, toujours plus longtemps et s’ouvrent à l’international.

Au final c’est un fragile équilibre qui est en train de se construire entre une certains “modernité” républicaine et occidentale, et une solide tradition, qui se heurte aux nouveaux modes de vie et de consommation mais à laquelle chaque Mahorais tient farouchement.

Y.D.